一本独鈷の物書き、いわゆるフリージャーナリストをやってきたつもりだが、いろいろと限界が近かった。

相次ぐ書店や出版不況で経済的にも苦しい中、ぎっくり腰をやってしまった。

ぼんやりと天井を見上げながら、この本棚が地震で倒れてきたら本に埋もれて最悪だ、という描写が頭の中を回った。

取材対象に質問するように人生について自問自答していると、ここで一念発起しなければという気持ちが湧いてきた。極めてありきたりだが、生きている間に何かをやり尽くすしかないのだ。いま執筆中の本は、何がなんでも書ききりたい。

そのためにはここで本に埋もれてこの世を去るわけにはいかず、環境を変えねばならないという現実に目を向けた。

この本をまずどうにかしなければ。

そう決意した折、物書き仲間から聞いたブックオーシャンという本の預かりサービスを利用したところ、仕事のスタイルがかなり変化した。

部屋というのは頭の中そのものだな、と思う。

思い入れと知識の集大成である本を、人に渡すでも捨てるでもなく、専用の倉庫に預けるという灯台下暗しな発見は、職業倫理上こうして書き残しておかずにはいられなかった。

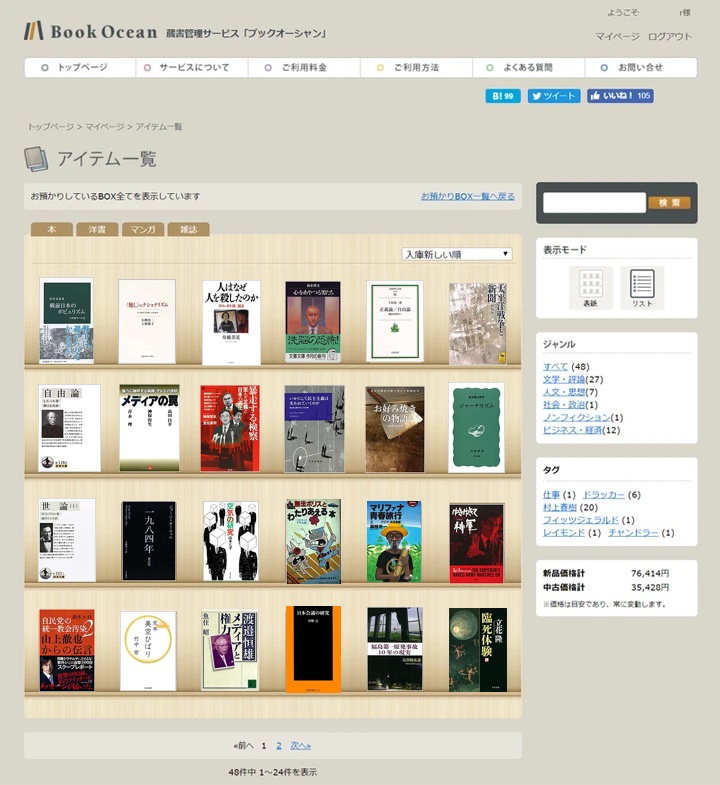

いつでも取り出せて、本にとっていいコンディションで預けられるという単純な安心感だけではなく、蔵書の表紙が撮影されてWEB本棚にしてくれる。これが私にとっては付加価値以上のものだった。

ことの顛末を簡単に記したので、本好きな方全員にお勧めしたい。

今に始まった話ではないが、タイトルだけで内容がなくても売れる本はいくらでもある。

あんな本で儲けようとは思わない。

思わないが、やはり印税はうらやましい。というのも、自分が食うのはどうとでもなるが、この本たちを食わせなければならない。

というのも、独り身の私にとって、この本たちは自分が歩いた足跡であり伴侶でもある。

子供がいる同世代たちは、スネをかじられると愚痴るが、私のスネをかじるのはこの本たちだ。

どうしても書きたいテーマを掘り下げている時に、他にない資料を見つけたときはつい財布の紐が緩む。

そのうえで隅々まで読んでも何も得るものがない、なんてこともザラだ。

かといって、ならばすぐに転売するという気にもならない。

これはこれで、得るものがなかったという貴重な資料でもあるし、他に取られたくないという気持ちにもなる。

新聞社や雑誌社の記者から、資料を分けて欲しいと頼まれることもよくあるが、給料もボーナスも経費も自腹で動いている私に、使用後の一言もない。そのまま返ってこないことも多く、もう提供しないことにしている。

こうして、大量の本と活字を原資に、わずかな原稿料や印税を得る、我ながらなかなか因果な商売だ。

この本に囲まれる生活にともなうのは、経済的リスクだけではない。

実際に、この本棚に万一のことがあったら私の命はあぶない。

懸念するのはまずひとつ、火災だ。

数万冊の蔵書が燃えてしまったという話は人づてに聞くが、木造アパートの三階に住む自分は、持って逃げる本を選んでいるうちに煙を吸って御陀仏だろう。この本がすべて焼け落ちてしまうなんて考えられない。

もうひとつは地震だ。

壁に設置した本棚の本は、今でもこぼれ落ちそうなくらいにギッシリだ。

パソコンのハードディスクだったらかなり動きが悪くなっている。

実際に、生活導線に支障をきたしており、いちどラーメンの鍋を大事な資料にこぼしてしまってからほとんど自炊をしなくなり、食事代もかさむし体重も増える一方だ。

大家のばあさんも、私の顔を見るたびに 床が抜けちまうよ、と嫌味を言う。

ここはいつでも心がやすらぎ、また興奮できる。

本棚のワンコーナーに執筆中のテーマについての本の束を見つけた。

できれば「ここからここまで!」という買い方をしたくもなるが、こういう時に満杯の本棚がチラつく。

これ以上、本の塊を収納するスペースはない。

しかもこうした稀少本は、電子書籍にはなっていないので、ここで逃すと次に来たときに手に入る保証はない。

古本との出会いは一期一会だ。

昔なら、手持ちが足りなければその場で諦めるというルールにしていたが、今では古本屋もPayPayを導入して、買えてしまうというのが罠だ。

いかん、これ以上は。いったん部屋の蔵書をある程度整理してからでないと。

執筆どころではなくなってしまう。

いくら資料を揃えても、執筆場所が確保できなければ何にもならないじゃないか。

今回は見送りだ。

…我に帰ると、紙袋に入った本の束を前に自室で座っている自分がいた。

いかん。またやってしまった。

今回ばかりは、キャパシティをオーバーしている。

いつもより大きい気がする床のきしみを意識の外へ追いやり、冷静になることにした。

買ってしまったものは仕方ない。

今日の場合、買わないという選択肢はなかったのだ。

かといって、今回ばかりはなにか手を打たねば。

多くの事件関係者を取材してきて、人が危機を回避できるタイミングを何度か逃した末にトラブルのスイッチを踏んでしまうことがままある。

今回のこれは、それだ。

ジャーナリストとしての勘がそう言っている。

危険度が閾値を超えると、あと1つ2つ不測の事態が起こると、とたんにタイタニック号は氷山に近づく。

そう考え、今日買った紙袋を、最後のスペースである棚の上に持ち上げようとした時だ。

さらに、やってしまった。

怪しいと思っていた腰が、ついに爆発した。

自分ではかなり重い本のつもりで持ち上げたところ、重いのは内容と自分の状況であって、本じたいの重さではなく、その微妙な意識と現実の差で、それは発症した。

これほどまでに、名前の通りの疾病名があるだろうか。

ぎっくりとしか言いようのない音をあげ、腰から下の自由を奪われた私は、本に囲まれた部屋に臥せっていた。

身元不明の遺体の情報から、その身元を探るノンフィクションを読んだばかりでまだその本が手元にある。とたんに、その本が生々しく感じられる。

最悪だ…

柄にもなく、そんな言葉が何度も口からこぼれた。

しかし、取材で何度も見てきたハズではないか。

最悪には、二番底がある。

腰から下が動かない状況で、明らかに腰が原因ではない悪寒が全身を包み込む。

そう、世の中を大きく変えてしまったあいつだ。

震える手で、買ってあったPCR検査キットを鼻につっこみ、自己検査してみる。

結果はお察しの通り。

そこからの記憶はあまり残っていない。

大変な時の自分の体験こそ記録しておくべきだが、記憶する余裕すらなかったのだ。

しかし、一つだけ最後の力を振り絞ってやったことがある。

本の整理だ。

本が崩れそう、ぎっくり腰、発熱という文字通りの三重苦の中、これを機会になにかひとつ前進しなくては、という気持ちがそうさせた。

幸い、食料だけは確保してあったので、保健所に電話する体力を使って、以前からジャーナリスト仲間に聞いていた、本の預かりサービス「ブックオーシャン」に登録してみたのだ。

以前、聞いたときは取材に忙しく、いつかチェックしてみようくらいに考えていたが、緊急度が上がった今しかないと、登録フォームを埋め、ダンボールの到着を待った。

罹患したことを伝えれば、自治体から食料が入ったダンボールが届いたらしいが、この状況で空のダンボールを発注したのは私くらいではないだろうか。

指定した日に、ダンボールが届いた。

配達の人は、壁につかまり立ちする無精髭とざんばら髪の私にぎょっとしていたが、お大事にと言い残して去った。

幸い、腰の塩梅と熱がどちらも落ち着いたタイミングで、今しかないという思いが瀕死の自分を掻き立てた。

とにかく、古い本や資料から詰めてゆく。

健康な状態だったら、整理しながらまた紐解いてしまい、なかなか詰めるものを決められなかっただろう。

今、手をつけている案件に関わるもの以外を、ひたすら古い順に詰めてゆく。

思考力も体力も残っていない、まさに怪我の功名だ。

ダンボール10箱に本と資料を荒々しく詰めたあとは、また熱が上がってきて、その後の記憶はまた途切れている。

そこから2日間、泥のように眠り続けた。

夢の中で、我が子のように扱ってきた本たちが小人になり、せっせと身の回りの世話をしてくれていた。懸念事項だった本の整理も、本たち自身が台車やリアカーを使って、居心地のいい別荘へと旅立っていく。

「ありがとう、パパ! 旅に出てくるね。広くなったお部屋でゆっくり休んで。いま書いてる本ができたらまた帰ってくるね。」

「待ってくれ。片付けてくれてありがとう。あの、いま風邪で頭が回らなくて、原稿の方も手伝ってほしいんだ。」

「なんだ、そんなことか。お易い御用。あとがきまで」

「ありがとう!助かるよ。持つべきものは愛蔵本だ。」

色とりどりの表紙色の服を着た小人たちが、私の万年筆を持って原稿を書いてくれている。

ああ、よかった。

目覚めると、汗でぐっしょり濡れた布団の中で、天井を見上げていた。

…どこまでが夢だったんだ?

天井はどうやらいつもの天井だ。

視線を部屋の端に移すと、いつもの見慣れた光景と違っていることに気づく。

本棚が空いている。

夢か? …いや、どうやら夢ではなさそうだ。

本たちが小人になって、私がボロボロになっている間に本を整理してくれたんだ。

あれは本当だったんだ。

やっぱり大切にしたものが残るんだ。

お金も女性も友達も大事にしてこなかった私だが、本だけは大切にしてきて良かった。

だとすると原稿も…

そこは現実だった。空白の原稿用紙は、物を片付けた際にひっかかったのか、くしゃくしゃになっていた。

ゆっくりと戻る意識とともに、昨日の記憶を手繰ってみる。

そうだ、本を預けたんだ。

ガラリと空いた本棚は、虚しさどころかなにかワクワクするものを感じる。

そう、捨てたんじゃなくて、彼らは旅に出たんだ。

私が寂しくなれば、いつでも呼び寄せられる。

ただそれだけのことで、これほど精神衛生に好影響だとは思わなかった。

三重苦の中で、本棚に空いた隙間が、雲間から差す一筋の光のように見える。

Web本棚で取り除かれる障壁

小人がやってくれたのは、スペースを空けただけではなかった。

数日して、私がようやく人間の暮らしを取り戻した頃、ブックオーシャンの運営からメールが来ていたことに気づいた。

部屋を空けることしか考えていなかったが、私の本たちは、一冊一冊、表紙が撮影されてWEB本棚にまとまっていた。

部屋の本棚の一部か、そのままオンラインに整理されている。

これは新しい体験だ。

欲を言えば、この本棚もタグ付けなどさせてくれたら、案件ごとに蔵書が整理できて最高だが。

あの瀕死のタイミングで、手を打っておいたのは正解だった。

私にとって、本を預けることは、文字通り命を預けるということ。

人は死を意識すると、急に行動力が湧くことがある。それを利用しない手はないのだ。

今こうして平熱で呼吸もできて、立つこともできるというありがたみは、どうせすぐに忘れてしまうだろう。

だからこそ、気づいた瞬間に動くべきだ。

新しく買った本の束を空いた本棚に差し込みながら、次はどの本を預けようかな、と考えている。

これまで、本や資料はあればあるほどいいという考えだったが、初めて、引き算というものを覚えた。

必要ならいつでも取り出せる。今ここにある資料だけで原稿を作るという「制限」が、執筆意欲を掻き立てる。

本たちは看病をしてくれるわけでもなければ、原稿を執筆してくれるわけでもない。

だが、生涯寄り添ってくれる人生のパートナーだ。

そんなことに気づかせてくれた体験だった。

他にも、日が経つにつれ、生活に様々な変化が訪れた。

まずおおいに反省したのは、この部屋に窓があったことを思い出した。

入居した二十年前に、すぐに自作の本棚で埋めてしまっていたのだ。

隠れた真実を探る仕事をしていながら、自室の窓の存在すら忘れていたのでは話にならない。

二十年ぶりに窓を開けると、埃やなにかのフンなどが集まり、別の存在に変化した何物かがゴロゴロと出てきた。

海外取材の経験も多く劣悪な環境への適応力は自信があるが、自室の中でこれら得体のしれない塊たちと同居していたのかと思うと、さすがに軽い嘔吐感に襲われる。

これでは体調を崩すのも無理はない。

ハチマキをして部屋の隅を掃除し、窓を開放すると、驚いたことに鍵がかかっていなかった。

私は二十年も、この部屋に鍵をかけずに住んでいたとは。

あるいは、あの小人たちはここから出ていったのだ。

ドブ川から水槽に移されたメダカのように、スッキリとした部屋に腰掛け、しばらく呆然とする。

こんなに日当たりのいい部屋だったとは気づかなかった。

「社会の闇に光を当てる」という大仰なモットーでこれまでやってきたが、自分がこれではまさに、灯台下暗しだ。

実際にこうして部屋の様相が変わると、生活リズムも一変した。

フリーになってからはとにかく全力で仕事に集中させることが正解と考え、体力と精神力の限界まで執筆し、気絶するように寝るというサイクルだった。

陽の光が入ると、人間は自然と朝に目覚め、夜に眠くなるものだ。歳のせいもあるかもしれないが。

すると、これまで宿便のように溜まっていた様々な「情報」に、一気にすっと通り道ができた。

嘘のように執筆は進み、漠然と一年かかると考えていた調査のフェーズが、二ヶ月で済んでしまった。

編集者との打ち合わせでも、身なりが小綺麗になったと指摘された。

これは自覚もなかったが、これまではシワだらけの二十年もののフィッシングジャケットがトレードマークだったが、部屋を掃除したことで出てきた新古品のジャケットを羽織って行っただけなのだ。

そうか、長年の付き合いの編集者との関係性に甘えていたが、これまで見た目で仕事の機会を逸していたのかもしれない。

この本が片付いたら、もう次の記事のネタが楽しみで仕方ない。

WEB本棚で、次に「下ろす」本をニヤニヤしながら眺めている。

手元にあると、つい今のテーマではない本に手をつけてしまうのだが、こうして預けているとその心配がないのは非常に大きい。

すっかり一変した日常の中で、窓から外をながめては、次にあの時の小人に会えるのはいつだろう、その時はひとこと礼を言いたいと時折考えるのだ。

こちらは「蔵書管理サービス ブックーオーシャン」利用者の方々にヒアリングを行い、記事として再構築したものになります。

ブックオーシャンのサービス詳細に興味がある方はこちらからご覧ください。

ブックオーシャンで

新しい書棚体験を

新着記事

人気記事